Aunque el oro es hoy el mineral que más dólares genera vía exportaciones, el litio aquel cuya producción más aumentó en los últimos años, y el uranio y las tierras raras, aquellos cuyo significado geoestratégico más se intensificó, el cobre es por lejos el de mayor potencial en cuanto a inversiones, producción, empleo, generación de divisas y aumento de relevancia estratégica para la Argentina.

El metal rojo, tercer mineral más comerciado del mundo (detrás del hierro y el aluminio), explica 75% de las inversiones comprometidas en proyectos ya adheridos al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el volumen total de inversiones puede estirarse con la incorporación de otros en desarrollo, llevando la inversión solo en cobre a unos USD 30.000 millones, muy por sobre los volúmenes de inversión en otros minerales.

Sin embargo, el avance de los proyectos cupríferos, situados sobre el cordón andino argentino, la mayoría en la provincia de San Juan, depende en gran medida de cómo se resuelva la aplicación de la Ley de Glaciares sancionada en 2010 y cuyas difusas definiciones y falta de precisión técnica deja en un limbo normativo operaciones que demandan miles de millones de dólares y están sujetas al riesgo de presentaciones capaces de paralizar por años su construcción, puesta en marcha o continuidad productiva.

El propio Javier Milei, adelantó en un discurso ante empresarios que enviará al Congreso una nueva ley, para “devolver el federalismo a las provincias” y que la idea original de una “Ley de Periglaciares” fue del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. “Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”, dijo el Presidente.

Además de ser los más afectados, los proyectos de cobre son aquellos en que, en los próximos años, el país puede hacer un aporte de peso a escala global, como destacó recientemente Gracelin Baskaran, experta en minerales críticos y tierras raras del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (en inglés, CSIS), un think tank de Washington situado a cuadras de la Casa Blanca.

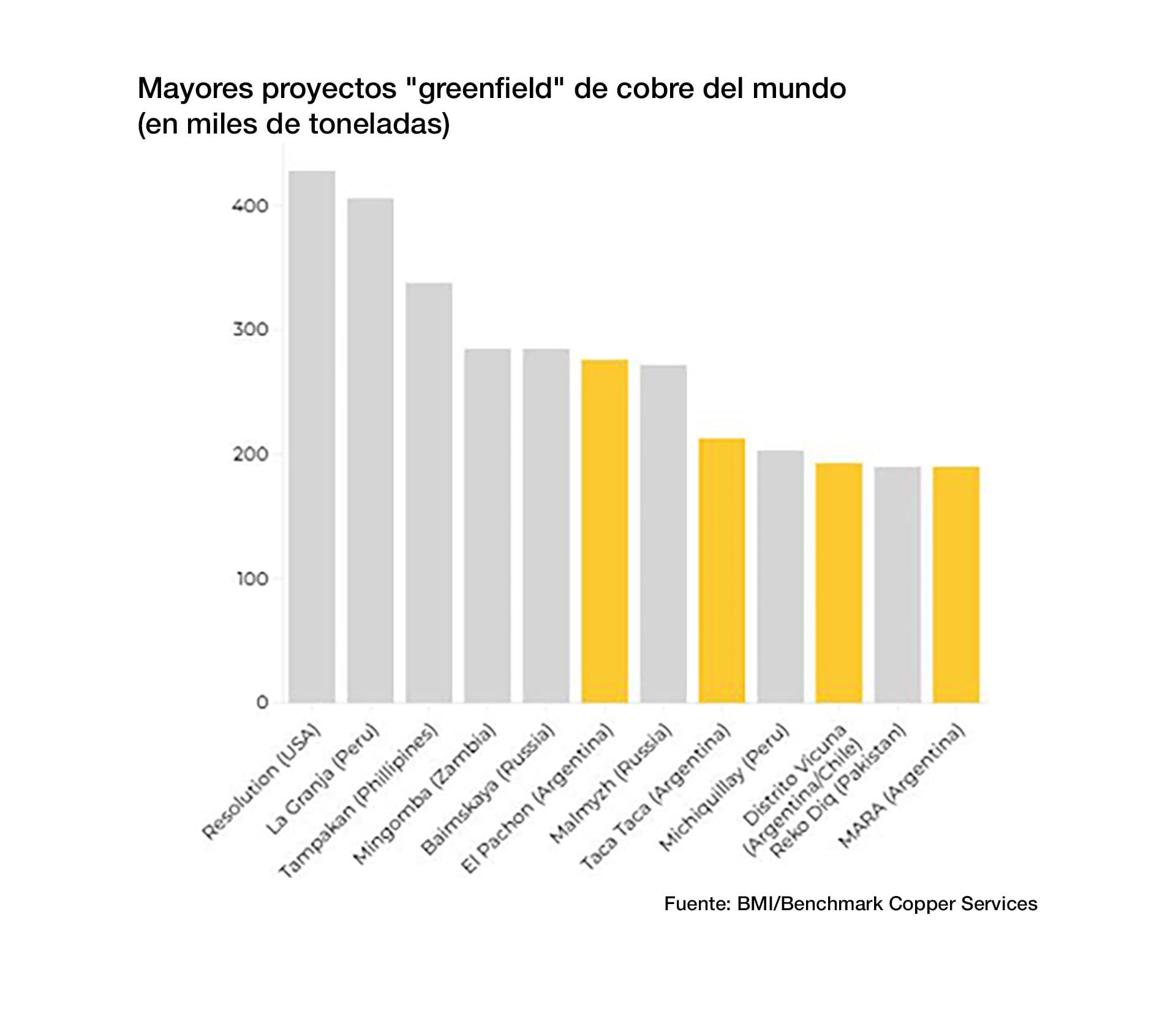

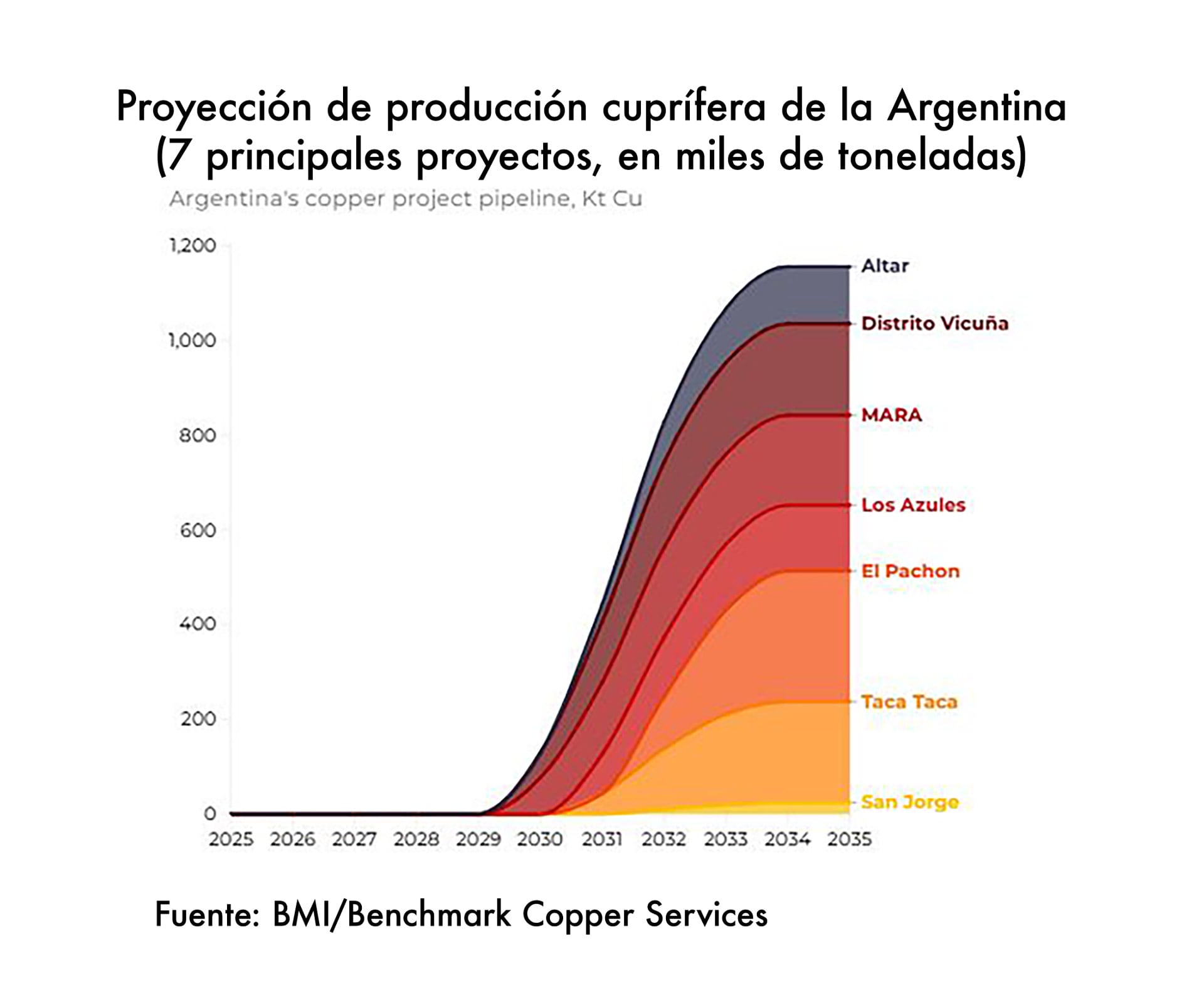

Un estudio de la consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence precisó además que de los 12 mayores proyectos greenfield (esto es, a construir de cero, no extensión de proyectos previos) de cobre del mundo, 4 están en Argentina, y que 7 de ellos podrían aportar hacia mediados de la próxima década 1,2 millones de toneladas de cobre, volviendo al país actor central del aumento de la provisión del mineral más ubicuo de la transición energética y clave en la construcción de centros de datos que alimenten la creciente demanda de la Inteligencia Artificial, como precisó Baskaran.

Otro informe de Benchmark precisó que en la London Metal Exchange, la principal bolsa de metales del mundo, 82% de los stocks físicos de cobre acumulados pertenecen a China y 14% a Rusia. No es casual el reciente repunte del precio del metal, que otra consultora, Trading Economics, atribuyó entre otros factores a la decisión de Donald Trump de expandir la lista de “minerales críticos” para incluir al cobre, al tiempo que China apunta a controlar los niveles de producción y refinación del metal en su territorio.

En meses recientes hubo varias disrupciones, entre las que destaca “un incidente mayor” en la mina Grasberg (Indonesia) y otros en las minas Kamoa Kakula (Congo) y El Teniente (Chile), tres de las diez mayores operaciones cupríferas del mundo, que –según Benchmark- “han alterado el panorama de provisión de 2025 y 2026”.

Sobre los proyectos de cobre en Argentina, la consultora aclara que si bien ninguno está aún operativo, su avance se aceleró con la sanción del RIGI, influjos de capital y acuerdos como el que sellaron BHP y Lundin para avanzar en “Distrito Vicuña”, en San Juan.

“Argentina ha sido vista históricamente como una jurisdicción difícil para la inversión minera, por su reputación de inestabilidad económica y condiciones de negocio desafiantes y complicadas condiciones impositivas y cambiarias”, dice Benchmark. Esa percepción, prosigue, empezó a cambiar con el RIGI y porque San Juan escaló del puesto 34 al 11 sobre 82 distritos mineros del mundo rankeados por atractivo por el Instituto Fraser, de Canadá.

La consultora anticipa un déficit de 8 millones de toneladas de oferta mundial de cobre para 2035. La Argentina, precisa, solo podrá cubrir una parte de ese déficit, “pero entraría al mercado en un momento de alta demanda”.

En Argentina, sin embargo, no está claro que una nueva ley sea la mejor solución al desafío que plantea la vigente Ley de Glaciares, tema sobre el cual incluso la AmCham, la cámara de empresas de EEUU en la Argentina, pidió despejar dudas.

En 2019 un fallo de la Corte Suprema de Justicia instó a Nación y Provincias a llegar a un “acuerdo federal” sobre el tema. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sugiere dar a los gobiernos provinciales la potestad de precisar en qué áreas se puede (o no) hacer minería o extraer hidrocarburos. En esa línea, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, pidió en una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, resolver la cuestión mediante un decreto reglamentario o una nueva ley, que identifique claramente a las provincias como autoridad de aplicación.

Mario Capello, miembro del “Grupo Sarmiento” de expertos en temas ambientales y mineros, dijo a Infobae: “Una nueva ley, en la que meterían cuchara estudios jurídicos e intervendrían legisladores que ignoran aspectos científicos y técnicos, tendría resultado incierto y podría estirar mucho tiempo las definiciones. La solución más sencilla y efectiva sería la reglamentación, en particular de los artículos 1 y 6 de la ley sancionada en 2010, que dio al Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del Conicet) la tarea de inventariar glaciares”.

“Argentina ha sido vista históricamente como una jurisdicción difícil para la inversión minera, por su reputación de inestabilidad económica y condiciones de negocio desafiantes y complicadas condiciones impositivas y cambiarias”, dice Benchmark (Foto: Reuters)

“Argentina ha sido vista históricamente como una jurisdicción difícil para la inversión minera, por su reputación de inestabilidad económica y condiciones de negocio desafiantes y complicadas condiciones impositivas y cambiarias”, dice Benchmark (Foto: Reuters)Capello suministró un “dictamen” de Carlos Saravia Frías, quien fuera subsecretario de Minería de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, que precisa que la “reglamentación” que en 2011 por decreto realizó el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) solo abarcó los artículos 4, 5, 7 y 9 de una ley de 18 artículos, y que los más importantes, huérfanos de reglamentación, son los artículos 1, sobre ambientes “glaciar” y “periglaciar”, y 6, para dar base científica y cuantitativa al concepto de “significancia hídrica”.

El experto recordó que en 2012, dos años después de sancionada la ley, Pablo Wainstein y Matthias Jakob, dos de los glaciólogos más reconocidos del mundo, expusieron en el Salón Eva Perón del Senado y, aunque fueron invitados, no asistió ninguno de los 256 diputados y 72 senadores que habían sancionado la ley, nacida de un proyecto de Marta Maffei a instancias de Greenpeace, que en Chile no tuvo igual suerte.

Según la ley, el Ianigla haría un “inventario de Glaciares” cada cinco años. Determinar la presencia de permafrost o glaciares de escombro, sin embargo, demanda muchísimo tiempo y recursos (al menos dos años de observación continua, perforaciones profundas, personal científico, equipos especiales), lo que tal vez explique por qué el último “inventario” es de 2018.

“Un ambiente periglacial está determinado por la presencia de permafrost (glaciares de escombros). Para confirmar su presencia, debe perforarse el suelo, hallar hielo junto a rocas, medir temperaturas durante dos años y comprobar datos bajo cero de modo permanente”, destacó el experto.

Esto explica por qué el primer artículo nunca fue reglamentado. Corresponde parametrizar la significancia hídrica en la reglamentación, considerando estratégico el sistema -lluvia, nieve, glaciares descubiertos y permafrost- que aporte al menos un litro por segundo a la cuenca hidrográfica donde tributa. Wainstein y Jakob demostraron que, a 80 kilómetros de una cuenca con una superficie de 480 y 260 hectáreas con glaciares de escombros la contribución resultó ser de 0,001 litro por segundo”, precisó Capello en un artículo publicado en Infobae.

En la más reciente versión de “Conagua”, realizada este año en la Argentina, uno de los científicos participantes precisó que en América Latina hay 47.000 glaciares que ocupan 28.000 kilómetros cuadrados y que Chile (21.000 km2) y la Argentina (5.800 km2) explican más del 95% del área total. Chile exporta unos USD 50.000 millones anuales de cobre. La Argentina, cero.

Javier Robeto, country manager de Aldebaran Resources, empresa canadiense que tiene el proyecto Altar en Calingasta, San Juan (a unas pocas decenas de kilómetros de los también cupríferos Pachón, de la suiza Glencore, y Los Azules, de la americana McEwen Copper), dijo a Infobae que la ley de Glaciares “afecta cualquier desarrollo antrópico humano: los pasos a Chile, actividades de esquí, aunque hoy todos hablemos de minería, por los proyectos que hay. Falta certidumbre sobre lo que debe protegerse”.

¿Cuál sería el mejor instrumento? Aldebaran –dijo Robeto- coincide con Orrego, el gobernador sanjuanino, en que un decreto reglamentario robusto, científica y técnicamente fundado, que defina bien el permafrost y el área a proteger, “podría ser la solución”.

“El gobierno nacional -agregó el ejecutivo minero- tomó la postura de llevar esto al Congreso para que una ley modificatoria aclare lo que es ambiente perieglaciar. Se necesita una aclaración, porque la ley actual tiene demasiadas imprecisiones, deja muchos flancos abiertos. Estamos de acuerdo con la idea de “presupuestos mínimos” en materia ambiental, pero necesitamos claridad. Estamos todos cruzando los dedos para que esto se destrabe”.

Capello, por su parte, subrayó la importancia de recurrir a expertos como el geofísico Silvio Pastore, director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan, quien participó en investigaciones glaciológicas en Canadá, Chile y la Argentina e integra la Unión Internacional Geodésica y Geofísica, suerte de Asociación Mundial del Permafrost.

Las provincias, concluyó, deberían haber hecho pedidos de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 6 de la Ley de Glaciares, pues, explicó, “al autorizar la prohibición de actividades sobre recursos del subsuelo, que pertenecen a las provincias, no estás estableciendo presupuestos mínimos, sino uno máximo”.

Con los proyectos de cobre en ascuas, parece ser hora de una reforma o aclaración normativa pendiente.

.png) hace 4 horas

1

hace 4 horas

1

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (ES) ·

Spanish (ES) ·