En 1948 Ecuador declaró como oficial a su Himno Nacional. REUTERS/Daniel Becerril

En 1948 Ecuador declaró como oficial a su Himno Nacional. REUTERS/Daniel BecerrilLa construcción de la identidad de un país suele estar acompañada de símbolos que condensan la memoria colectiva y los ideales de libertad. En el caso ecuatoriano, la búsqueda de un himno nacional fue un proceso largo, accidentado y lleno de debates políticos y culturales que atravesaron más de un siglo. Desde las primeras tentativas en los albores de la República, pasando por propuestas anónimas y versos cargados de ideología, hasta la letra definitiva de Juan León Mera y la música de Antonio Neumane, Ecuador transitó un camino lleno de ensayos fallidos y polémicas hasta consagrar su canto patrio como símbolo intangible en 1948.

El primer intento surgió tras la fundación de la República en 1830. El presidente Juan José Flores encargó a José Joaquín de Olmedo, prestigioso poeta guayaquileño y entonces vicepresidente, la composición de una canción que diera voz al naciente Estado. Olmedo escribió una “Canción Nacional” con coro y cuatro estrofas que exaltaban la gesta de la independencia, mencionando a Pichincha como escenario de libertad. Sin embargo, esta obra nunca fue musicalizada ni adoptada oficialmente. Su valor histórico radica en ser la primera expresión de un himno patrio, aunque no trascendió más allá de los círculos políticos de su época.

En 1833, la Gaceta del Gobierno publicó un texto titulado “Canción Ecuatoriana”, de autor anónimo. Era una obra extensa de seis estrofas que evocaba el nacimiento de la República, pero al no tener respaldo oficial ni autoría reconocida, pasó desapercibida y quedó archivada como otro ensayo inconcluso. Cinco años más tarde, el propio Flores presentó una nueva “Canción Nacional” en su folleto Poesías del General Flores en su retiro de La Elvira. Allí incluyó versos encendidos que proclamaban “independencia o muerte” y exaltaban la soberanía republicana. Esta propuesta, aunque más difundida que las anteriores, tampoco se consolidó como himno. La falta de arraigo popular y la inestabilidad política de la época impidieron que cualquiera de estas primeras letras se transformara en símbolo definitivo.

Un soldado y votantes escuchan el himno nacional en un centro de votación en Quito, Ecuador, mientras se abren las urnas para las elecciones presidenciales el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Un soldado y votantes escuchan el himno nacional en un centro de votación en Quito, Ecuador, mientras se abren las urnas para las elecciones presidenciales el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)El proyecto recobró fuerza en la década de 1860, bajo el gobierno de Gabriel García Moreno. Tras reunificar el país luego de guerras internas, el presidente buscó consolidar los símbolos patrios: restableció la bandera tricolor y el escudo gran colombiano, y alentó la creación de un himno oficial. En ese contexto, el músico argentino Juan José Allende intentó musicalizar la letra de Olmedo en 1865, pero el Congreso no acogió la iniciativa. Fue ese mismo año cuando se produjo el giro decisivo: el presidente del Senado, Nicolás Espinosa, solicitó a Juan León Mera, poeta y político ambateño, que escribiera una nueva letra.

La noche del 15 de noviembre de 1865, Mera redactó de un solo impulso los versos que hoy se reconocen como el Himno Nacional. Inspirado en el clima de amenaza que representaba la presencia de la flota española en el Pacífico durante la guerra hispano-sudamericana, su letra exaltaba la rebelión contra el yugo colonial y rendía tributo a los héroes de 1809 y 1822.

Con un tono vehementemente anti-español, describía a la antigua metrópoli como “monstruo sangriento” y “fiereza española”, una retórica que buscaba avivar la memoria de la independencia y consolidar un espíritu combativo. El Congreso aprobó la letra y la remitió a Antonio Neumane, músico francés radicado en Guayaquil, para que la musicalizara. Neumane concluyó la partitura en 1866 y el himno fue estrenado oficialmente el 10 de agosto de 1870 en Quito, dirigido por el propio compositor. Desde entonces se convirtió en canto nacional de facto, aunque aún sin un reconocimiento legal que garantizara su permanencia.

La letra del Himno Nacional de Ecuador. (Cultura Genial)

La letra del Himno Nacional de Ecuador. (Cultura Genial)Con el paso del tiempo, la letra de Mera comenzó a generar controversias. Su dureza contra España resultaba incómoda en un contexto en el que Ecuador buscaba normalizar relaciones diplomáticas con la península.

El propio Mera se opuso tajantemente a cualquier intento de cambio y, ante la insistencia de algunos sectores en suavizar el texto, ironizó: “No cambiaré la letra del himno nacional porque no es letra de cambio”. Sin embargo, las críticas persistieron. A inicios del siglo XX, el expresidente Luis Cordero sugirió abrir un concurso para redactar un nuevo himno que eliminara los resentimientos hacia la “madre patria”. La propuesta más ambiciosa surgió en 1913 de Víctor Manuel Rendón, escritor y diplomático guayaquileño, quien publicó en Madrid un “Nuevo Himno del Ecuador”. Su letra, conciliadora, transformaba la confrontación en reconciliación filial con España. Rendón intentó que su propuesta fuera adoptada por el Congreso, pero la moción fue rechazada.

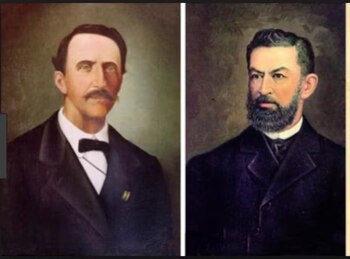

Antonio Neumane y Juan León Mera, los autores de la música y letra del Himno Nacional del Ecuador, respectivamente. (Metro)

Antonio Neumane y Juan León Mera, los autores de la música y letra del Himno Nacional del Ecuador, respectivamente. (Metro)El debate no se apagó del todo. En 1924, el Congreso encomendó a la Academia Ecuatoriana de la Lengua una revisión del himno. La Academia decidió no modificar la letra oficial, pero recomendó que en actos solemnes se omitiera la primera estrofa, la más agresiva hacia España, y se cantara únicamente el coro y la segunda estrofa. Esta práctica se volvió costumbre y hasta hoy, en ceremonias oficiales, es la forma en que se interpreta el himno. El arraigo popular de los versos de Mera y la música de Neumane hizo imposible sustituirlo, pese a los intentos de reformarlo.

Finalmente, en 1947, el ministro de Educación creó una comisión encabezada por Aurelio Espinosa Pólit y Juan León Mera Iturralde, hijo del poeta, para estudiar todas las versiones y propuestas. El informe recomendó declarar el himno oficial e intangible. El Congreso Nacional acogió la sugerencia y el 29 de septiembre de 1948 aprobó un decreto que consagraba la obra de Mera y Neumane como himno nacional definitivo. El presidente Galo Plaza lo sancionó el 8 de noviembre de ese año, y la publicación en el Registro Oficial el 23 de noviembre cerró un ciclo de más de cien años de incertidumbre.

Desde entonces, el Himno Nacional del Ecuador quedó protegido como patrimonio intangible, símbolo inalterable de la nación. Pese a sus orígenes en un contexto de confrontación, se transformó en un emblema compartido que trasciende los debates de antaño. Su historia refleja las tensiones entre memoria y diplomacia, entre identidad y conveniencia política, y muestra cómo los símbolos patrios son el resultado de luchas, consensos y renuncias.

.png) hace 5 meses

28

hace 5 meses

28

English (US) ·

English (US) ·  Spanish (ES) ·

Spanish (ES) ·